*本記事は執筆途中ですが、作成に時間がかかりすぎてお蔵入りになりそうな予感がしたので敢えてこの状態で公開しています。

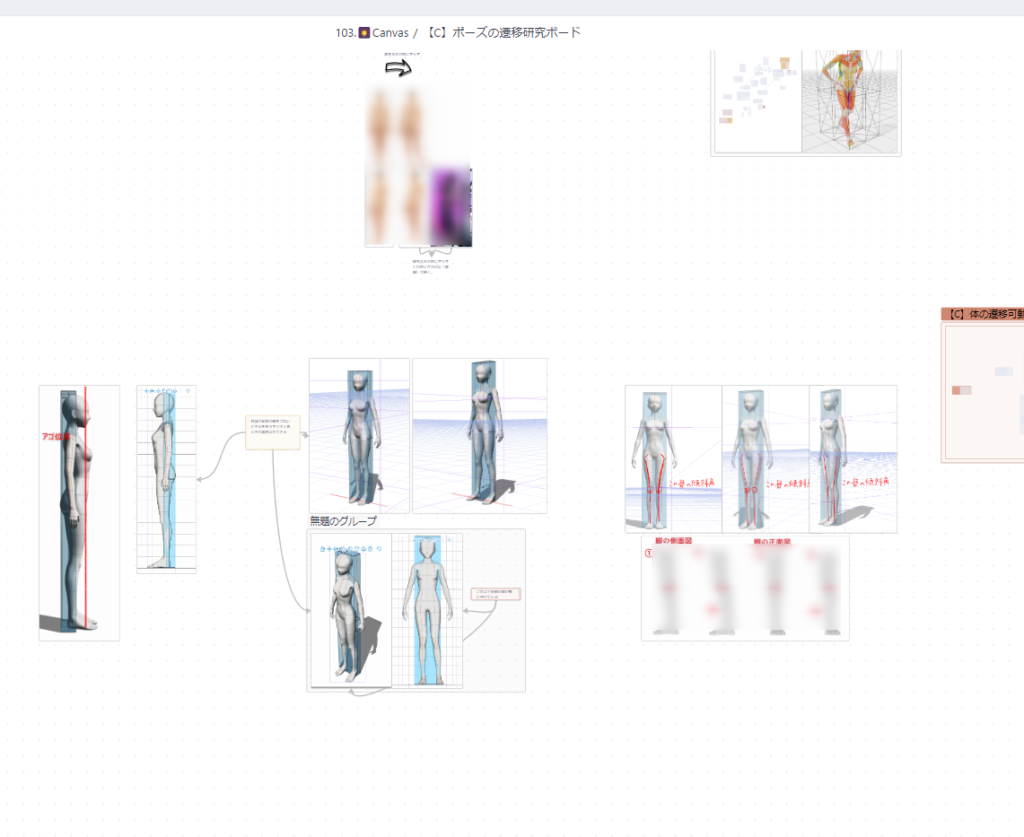

先日より、obsidian上で模写練習画や分析したい絵を整理して知見を得る手法を試してきました。Canvasボード上で分析、知見のカード化が、お絵描きの上達にとてもいいな~と思っていたのですが、

最近になって、それらがなぜいいのか、理由や手法の言語化ができるようになってきたので、記事にしたいと思います。

題して、

『リンクボード上達法』

どんっ!!

さて、見ていきましょう。

1. リンクボードとは何か?

ざっくりいうと、「リンクボード」とは、複数の画像やカードをボードに集約して、相互に結びつける“視覚的マップ”です。

ObsidianのコアプラグインであるCanvas機能を使っていますが、画像やカードを自由に配置し、ドラッグ&ドロップで画像やテキスト同士を繋ぐことができます。

これを使って、お絵描きを上手くなれるのでは?という方法論が「リンクボード上達法」です。

2. リンクボード上達法:全体の流れ

全体の流れを解説します。

- グループ化×近接比較

- やること:共通パターンを枠で囲ったり、色タグでマーク。

- 理由:差異と共通点が視覚的に明確になり、気づきが早く出る。

- テーマの決定

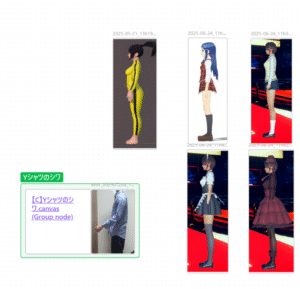

- 例:人体(正面)、背景の遠近感、キャラの衣装デザインなど。

- 模写&ボードに張り付け

- テーマに沿った資料画像や自分の模写絵をCanvasへドラッグ&ドロップ。

- 文脈を基準に、共通点がある模写絵同士を近くに置く。

- 比較・気づきの言語化(カード化)

- 差異や共通点を見つけたら、カード(テキスト)**を追加し、分析結果をまとめる。

- 上記2、3を繰り返し視覚マッピングを広げる

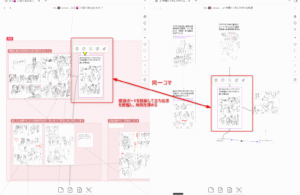

- ボードが大きくなったら分割

- テーマを細分化した新しいCanvasボードを作り、リンクカードで相互に行き来可能にする。

基本的にはこの流れを繰り返します

*2025/02/01 以下書きかけですが、草案を作っているので、後日文章を成形していきます

事例

後日記述。

3 画像マッピングの目的

- 比較分析を容易にする:目に入るすべての情報を同時に検討できるため、違いや共通点がすぐに浮かび上がる。

- 知見の言語化:気づいた点をその場でカードに記録することで、分析結果が記憶に残りやすく、長く自創作に生かしやすい

- 外部記憶の拡張:脳内の短期記憶に頼るのではなく、画像を外部にマッピングすることで、外部記憶化。さらに、模写を重ねることで形成される長期記憶の鋳型と現状の画像を対比し、分析の精度を向上させる。

並べるべき画像の選定基準

- 模写済みの元画像:自分が既に模写し終えた原画、または徹底的に分析対象としたい絵。できれば、模写してほしい。模写することで、細部まで深い観察をすることができる。そのため、ボード上で画像同士を比較検討する際に、より深い観察を持って細かい部分まで比較分析することが可能になる。

- 模写は、単に対象をなぞるだけではなく、能動的な観察や再現プロセスを通じて、視覚情報を脳に深くエンコードする効果があります。これにより、長期視覚記憶、すなわち「鋳型」が形成され、例えば人体のバランスや形状、陰影のつき方など、重要なビジュアルパターンが内在化される。

- 複数のアングルやバリエーション:例えば、同じ被写体でも異なるアングル・ライティングのものを並べ、細部の差異を洗い出す。

- 関連カードとのリンク:必要に応じて、言語化された分析カードや解説ノートも隣接させる。

4.リンクボード上達法は人間の能力を拡張する。

短期視覚記憶の欠点を乗り越える

- 脳科学の実験によれば、視覚情報は約1秒(数百ミリ秒~1秒)以内に薄れてしまう(vSligte et al. (2010) や Vogel, Woodman, & Luck (2006))

- 複数の画像を頭の中だけで比較するのは困難(イメージが瞬時に消えてしまうため)。

- 複数の画像を「頭の中だけで比較する」のは非効率。すぐに前の絵を忘れてしまい、正確な比較ができない。

リンクボードで補う

- 画面上に同時表示することで、脳内で必死に覚える必要がなくなる。

- 「あの画像とこの画像の差異は?」という視覚比較を眼球運動だけで実行できる。

例えば、

- 悪い例:フォルダ内の画像を1枚ずつ開いて比較する。→いちいち閉じたり開いたりしているうちに、前の画像の細部を忘れる。

- 良い例:Canvas上に複数の画像を並べ、左右に視線を振るだけで比較する。→1秒以内の視線移動で全部の絵が見られる。

長期視覚記憶の蓄積と劣化:模写の遠回り感を乗り越える

- 同じテーマを何度も模写・観察することで、頭の中に**“鋳型”となるイメージ**が形成される。

- 例えば「人体の股関節の構造」「顔のアタリ」など、ある程度の経験を積むと、見なくてもある程度描けるようになる。

しかし、長期視覚記憶には劣化がある

- 実際には、長期記憶としてストックされるイメージは、元の絵よりも解像度が落ちる。

- さらに、この鋳型を得るまでに、数多くの観察と時間を要するため、すぐに使いこなすのは難しい。

リンクボードで“遠回り感”を減らす

- まだ長期視覚記憶の鋳型が十分にできていない段階でも、リンクボード上で複数の絵を比較し、詳細を可視化することで、短期間で違いや特徴を習得しやすい。

- 長期記憶に頼らなくても、「外部のボード」に常に正しい形の資料を置いておける状態が、リンクボードの強み。

5. 実践テクニック②:カード化による言語化と知見の拡張

カード化のメリット

- 言語化による定着:得た気づきや分析結果をテキストカードに記録することで、視覚情報だけでなく言語情報としても脳に定着。

- 後で参照可能なデータベース:リンクカードとして配置することで、いつでもその分析結果にアクセスできる。

- 思考の深化:言葉にすることで、新たな疑問や視点が生まれ、次の模写や分析の方向性が見えてくる。

- 外部記憶の拡張:脳内の短期記憶に頼るのではなく、画像を外部にマッピングすることで、視覚情報を補完。さらに、模写を重ねることで形成される長期記憶の鋳型と現状の画像を対比し、分析の精度を向上させる。

具体的な運用方法

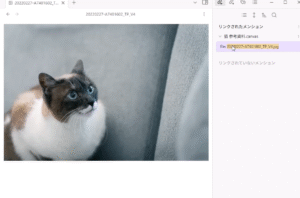

- 各画像の隣にメモカードを配置:画像から得た気づき、疑問点、特徴などを簡潔に記述。

- 共通項や違いに注目したカード:複数画像の共通点や相違点を横断的に記録し、比較分析の結果を一元管理する。

- 定期的な見直し:一定期間ごとにカードを再評価し、新たなインスピレーションや改善策を追加する。

6. 実践テクニック③:ボードの分割と、リンクカードによるボードの無限拡張

ボードの分割が必要な理由

- 情報過多の回避:あまりにも多くの画像やカードを一枚のボードに詰め込むと、全体の視認性が低下します。

- テーマごとの整理:特定のテーマや角度ごとにボードを分割し、それぞれを独立して管理することで、集中した分析が可能になる。

リンクカードの活用法

- 別ボードへのリンクカード:既存のボードに、別テーマ用の新たなボードへ遷移できるリンクカードを貼り付け、関連付けを保ちながらボードを拡張する。

- バックリンク・アウトゴーイングリンクの利用:各カードは、どのボードに掲載されているかの情報(バックリンク)を持つため、全体の相関関係を俯瞰的に把握できます。

例:AボードとBボードに共通して貼られている画像Xが、ハブカードとして機能し、両ボードの関連性を示す。

運用のポイント

- テーマ別に明確な命名規則を設ける:例:『人体描画_正面』『人体描画_斜め』など、どのボードがどの視点の解析を目的としているかを明示する。

- リンクカード同士を相互に接続:これにより、全体の考察がネットワーク状に連鎖し、新たな視点やインスピレーションを生み出す仕組みを作り上げる。

リンクカードの活用イメージ

- **「全体ボード」→「細分化ボード」**の導線を作る

- 例:最初は「人体描画」全般のボードを作るが、だんだん画像やカードが増えて視認が難しくなってきたら、

- 「人体_顔の表情」

- 「人体_手足のポーズ」

- 「人体_ひねり・捻転」

など、テーマ別ボードを新規に作成し、**メインボードに“リンクカード”**を貼っておく。

- 例:最初は「人体描画」全般のボードを作るが、だんだん画像やカードが増えて視認が難しくなってきたら、

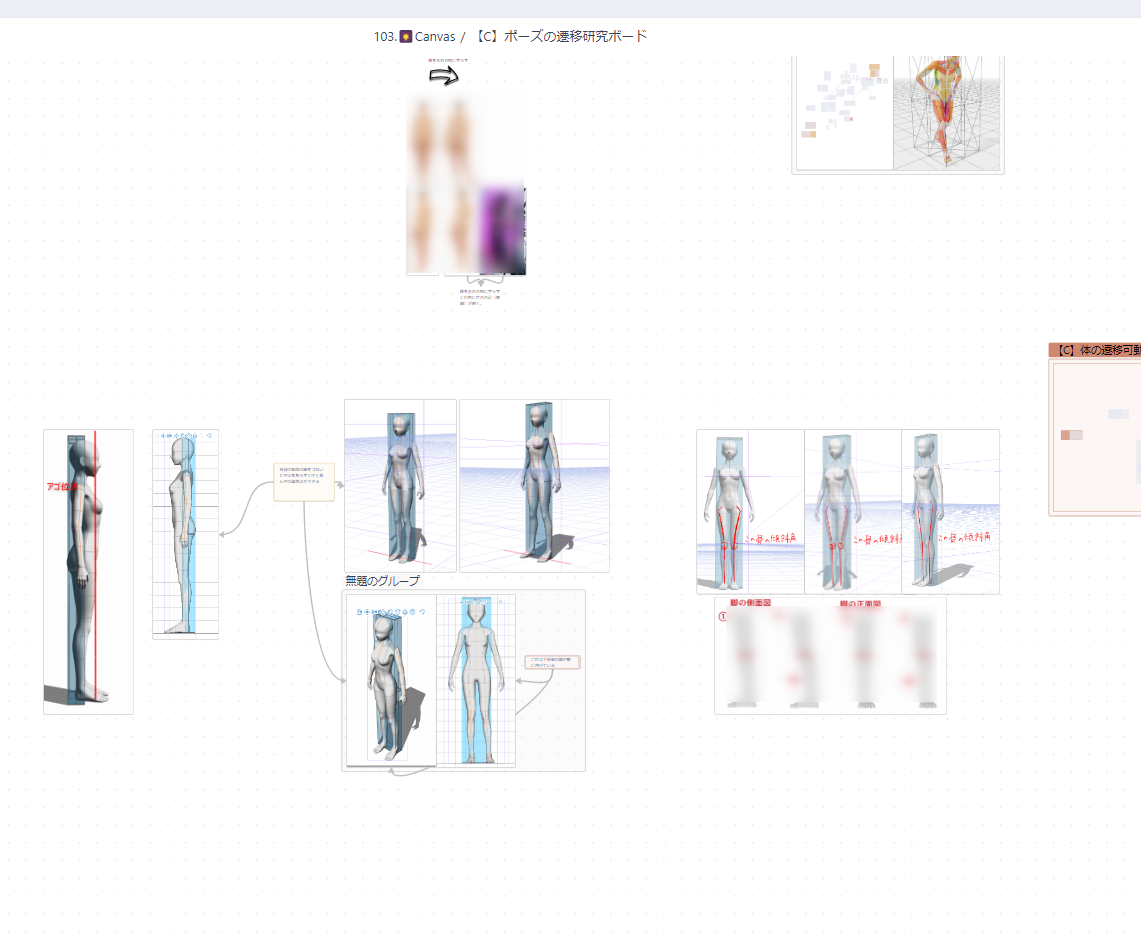

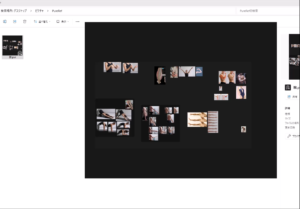

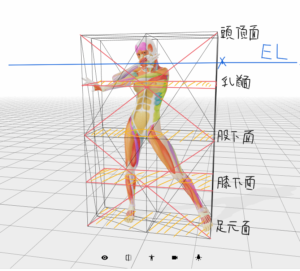

7. 事例紹介:3D人体描画の気づきを得る応用例

例えば、3D上で人体を描くとき、特定の角度で体をひねらせた場合の見え方は、単なる模写だけでは気づきにくいことがあります。

ここでリンクボードを活用すると…

- 対象の3D人体モデルの各アングルを模写またはキャプチャし、リンクボードに並べる。

- それぞれのアングルを、短い間隔で同時に視認できるように配置する。

- 各画像の横に、**「どの角度でどのような見え方をするか」**の解析カードを追加する。

- 同じ画像が別のボード(例えば「立体感の解析」ボード)にもリンクされ、そこでさらに細かい気づきや修正案が検討される。

この方法により、従来の模写だけでは得られなかった3D的な奥行きや体の捉え方が、明確な分析として浮かび上がります。

- 「塗りのテクスチャ」カード

- 光の当たり方や筆致、色味の差などをメモ。

- 「この部分、グラデーションが滑らか」「ここはもっとざらついた質感」など、ひらめいたことをすぐ書き込む。

8. まとめと今後の展望

リンクボード上達法は、単なる模写の繰り返しから一歩進んだ、視覚情報の同時比較と外部記憶拡張の技術です。

そのコアとなるのは、以下の点です:

- 対象の絵を短時間で同時視認できるレイアウトの構築

→ 1秒以内の眼球運動で全体を把握できる配置を実現する。 - 言語化(カード化)による分析の定着と深化

→ 得た気づきをテキストとして記録し、後の発想に活かす。 - 複数ボード間のリンクカードを活用した、無限に拡張可能な情報ネットワーク

→ テーマごとにボードを分割しつつ、全体を相互に関連付けることで、どこからでもアクセス可能な情報基盤を作る。

これにより、従来の脳内だけでの比較分析に頼らず、視覚情報の同時提示とその即時比較によって、新たなインスピレーションや技術的発見が生まれるのです。

また、3D人体描画のような高度なテーマでも、各視点ごとのデータを迅速に比較できるため、非常に実践的なツールとなります。